一直以來“霧”與“霾”實際上都是氣象科學(xué)中使用的兩個專業(yè)屬于,其定義如下:

霧是指在接近地球表面、大氣中懸浮的由小水滴或冰晶組成的水汽凝結(jié)物,是一種常見的天氣現(xiàn)象。當(dāng)氣溫達到露點溫度時(或接近露點),空氣里的水蒸氣凝結(jié)生成霧。根據(jù)凝結(jié)的成因不同,霧有數(shù)種不同類型。

當(dāng)氣溫高于冰點時,水汽凝結(jié)成液滴。當(dāng)氣溫低于冰點時,水汽直接凝結(jié)為固態(tài)的冰晶,比如冰霧。因為露點只受氣溫和濕度影響,所以霧的形成主要有兩個原因:一是空氣中的水汽大量增加,使得露點升高至氣溫,從而形成霧,比如蒸汽霧和鋒面霧;二是氣溫下降至低于露點而生成霧,比如平流霧和輻射霧。

霧和云的不同在于,云生成于大氣的高層,而霧接近地表。

霾

霾,也稱灰霾(煙霞),是指原因不明的因大量煙、塵等微粒懸浮而形成的渾濁現(xiàn)象。霾的核心物質(zhì)是空氣中懸浮的灰塵顆粒,氣象學(xué)上稱為氣溶膠顆粒。

空氣中的灰塵、硫酸、硝酸、有機碳氫化合物等粒子也能使大氣混濁,視野模糊并導(dǎo)致能見度惡化,如果水平能見度小于10000米時,將這種非水成物組成的氣溶膠系統(tǒng)造成的視程障礙稱為霾(Haze)或灰霾(Dust-haze),香港天文臺稱煙霞(Haze)。一般相對濕度小于80%時的大氣混濁視野模糊導(dǎo)致的能見度惡化是霾造成的,相對濕度大于90%時的大氣混濁視野模糊導(dǎo)致的能見度惡化是霧造成的霾,相對濕度介于80-90%之間時的大氣混濁視野模糊導(dǎo)致的能見度惡化是霾和霧的混合物共同造成的,但其主要成分是霾。霾的厚度比較厚,可達1-3公里左右。由于灰塵、硫酸、硝酸等粒子組成的霾,其散射波長較長的光比較多,因而霾看起來呈黃色或橙灰色。

以上定義源自中國氣象局官網(wǎng)【氣象科普】霧霾及其定義

從定義中可以看出,在世界范圍內(nèi),還沒有從環(huán)境科學(xué)的角度,給出連續(xù)量化的霾的定義,就如同中醫(yī)中用“熱”和“寒”的概念時,大多只能指導(dǎo)中草藥的使用一樣,這直接導(dǎo)致了對空氣環(huán)境污染量化評價的困難,“分不清”霧與霾,直接導(dǎo)致社會人群的心理困惑或恐慌,也會有重大經(jīng)濟影響,已有的醫(yī)學(xué)研究利用空白對照研究表明,恐慌心理,可以直接使健康人表現(xiàn)出病態(tài)反應(yīng).科學(xué)﹑量化地分清霧與霾,變成了當(dāng)務(wù)之急。

就此,吸收借鑒歐、美國、日本等發(fā)達國家在環(huán)境污染中的評價方法,中國的環(huán)保部門于2012年開始使用通過檢測大氣中氣態(tài)的一氧化碳、臭氧、氮氧化物、二氧化硫以及PM2.5、PM10顆粒物的AQI綜合評價方法,并將空氣質(zhì)量分為六級評價。這個評價方法,使得空氣環(huán)境的評價更科學(xué)合理并日趨與發(fā)達國家的監(jiān)測評價體系接軌。

AQI的建立,使污染的評價從非連續(xù)的霧、霾概念,提升為更科學(xué)的連續(xù)的污染評價體系.

人類對科學(xué)認識是無止境的,這似乎源于新技術(shù)的發(fā)展以及人類對科學(xué)技術(shù)的不斷探索,這個過程在環(huán)境監(jiān)測評價技術(shù)上也是如此。

現(xiàn)有的AQI綜合評價方法中遇到的挑戰(zhàn):

3個奇怪的試驗現(xiàn)象:

1. 加濕器試驗:環(huán)境監(jiān)測中,我們清楚水分對生物的危害通常是沒有的,但當(dāng)我們把由加濕器產(chǎn)生的純水霧通過采樣系統(tǒng)釋放給連續(xù)測試功能的PM粒子分析儀時,PM粒子分析儀會“誤判”并給出認定為有害的PM粒子濃度,有的PM粒子分析儀甚至給出“嚴(yán)重污染”程度的PM粒子監(jiān)測結(jié)果

2. 環(huán)境監(jiān)測中,大雨初期,連續(xù)PM粒子監(jiān)測濃度也往往出現(xiàn)“嚴(yán)重污染”的類似結(jié)果

3. 即使在氣象中被認定為“霧”的天氣,連續(xù)PM粒子監(jiān)測濃度也往往出現(xiàn)“嚴(yán)重污染”的類似結(jié)果

連續(xù)PM粒子監(jiān)測中,水分的變化干擾已經(jīng)成為影響PM粒子“真實 ”表達空氣污染的嚴(yán)重因素

AQI評價中對每個污染權(quán)重因子是“疊加”和”優(yōu)化”(首要污染物)的關(guān)系,這樣單個高數(shù)值因子,就會對最終結(jié)果產(chǎn)生巨大影響。這也就是說:PM粒子的權(quán)重數(shù)值對整個AQI評價很多情況下會產(chǎn)生重大影響。

看來,模擬人類感官(重量和視覺長度)的監(jiān)測手段在揭示環(huán)境空氣污染的真相中至少還需要更科學(xué)的手段。

針對以上的問題,提出如下簡易解決方法:

2個新評價指標(biāo)的構(gòu)建:氣溶膠有機碳指標(biāo)和二次有機碳指標(biāo)

人類已經(jīng)認知的大氣科學(xué)特性:

包圍地球的大氣是一種由氣態(tài)物質(zhì)和可懸浮粒子組成的混合物,呈現(xiàn)氣溶膠狀態(tài),粒子與氣體物質(zhì)之間存在復(fù)雜的氣,液,固三項物理化學(xué)平衡狀態(tài),可懸浮粒子通常是有巨大比表面積的”多孔”物質(zhì),并且這些”孔”內(nèi)是吸附著氣,液,固物質(zhì).

按照化學(xué)常識,每摩爾的液態(tài)或固態(tài)物質(zhì),轉(zhuǎn)化為氣態(tài)后的體積都可以達到22.4升,如18毫升的水,氣化后,體積可以達到22.4升.

也就是說,空氣中的氣溶膠粒子中“富集”著主要的環(huán)境污染物質(zhì).

這就是大氣研究中,氣溶膠成為熱點和重點的主要原因.

由于有機物是環(huán)境污染的重要評價指標(biāo)(在世界范圍內(nèi),對于水和土壤的環(huán)境污染評價中已經(jīng)被廣泛認可,在中國,已經(jīng)建立國家標(biāo)準(zhǔn)),環(huán)境空氣中,大氣氣溶膠中的有機物與氣態(tài)的揮發(fā)性有機物(VOCs)是直接相互轉(zhuǎn)化并關(guān)聯(lián)的,就是說,通過評價氣溶膠中的有機物可以同時揭示揮發(fā)性有機物(VOCs)的污染程度.

二次有機氣溶膠:又稱二次有機碳,是直接排放如大氣的一次污染物,在大氣中再次發(fā)生光化學(xué)反應(yīng),形成的有機物.人類經(jīng)歷的空氣污染教訓(xùn)表明:二次污染是對人類產(chǎn)生嚴(yán)重危害的物質(zhì)(如倫敦霧,紐約光化學(xué)污染等).

新AQI的構(gòu)建:

現(xiàn)行AQI也是大氣科學(xué)工作者多年工作的結(jié)晶,當(dāng)在這個科學(xué)評價方法中,把受水份影響的PM數(shù)值,調(diào)換為不受水份影響的氣溶膠有機碳(OC or AOC)數(shù)值時,我們再看新的AQI已經(jīng)不再是400-500以上,但氣溶膠有機碳只是整個粒子中的一部分,按北京大學(xué)等科研單位多年的源解析研究,有機物在氣溶膠粒子中的質(zhì)量占比通常在30%附近徘徊.

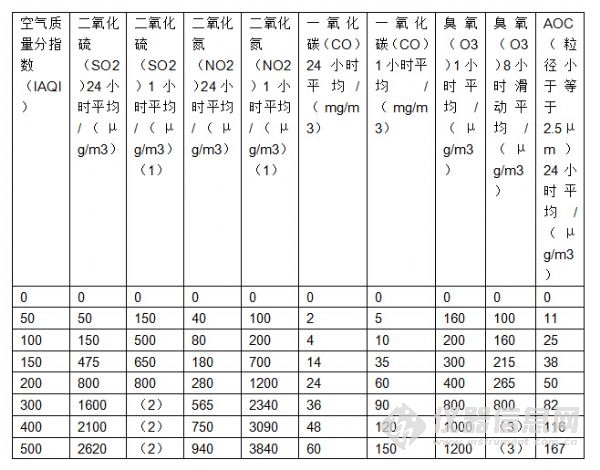

當(dāng)我們使用下表標(biāo)準(zhǔn)評價空氣時,很多結(jié)果將變得更科學(xué)(數(shù)據(jù)不再”恐怖”).

空氣質(zhì)量分指數(shù)及對應(yīng)的污染物項目濃度指數(shù)表

說明:

(1)二氧化硫(S02)、二氧化氮(N02)和一氧化碳(CO)的1小時平均濃度限值僅用于實時報,在日報中需使用相應(yīng)污染物的24小時平均濃度限值。

(2)二氧化硫(S02)1小時平均濃度值高于800μg/m3的,不再進行其空氣質(zhì)量分指數(shù)計算,二氧化硫(S02)空氣質(zhì)量分指數(shù)按24小時平均濃度計算的分指數(shù)報告。

(3)臭氧(03)8小時平均濃度值高于800μg/m3的,不再進行其空氣質(zhì)量分指數(shù)計算,臭氧(03)空氣質(zhì)量分指數(shù)按1小時平均濃度計算的分指數(shù)報告。

對AQI的所有計算公式不變.(詳見HJ 633—2012),標(biāo)重部分為新設(shè)數(shù)值,并去除了PM10部分

筆者使用EPA-ETV認證過的Sunset熱光法氣溶膠有機碳/元素碳分析儀在線連續(xù)觀測(使用TSP自動采樣方式,空氣經(jīng)儀器自配溶蝕器去除SVOC,消除測試誤差,采樣量8升/分鐘,此數(shù)據(jù)比PM2.5采樣測試方式更嚴(yán)格)發(fā)現(xiàn):

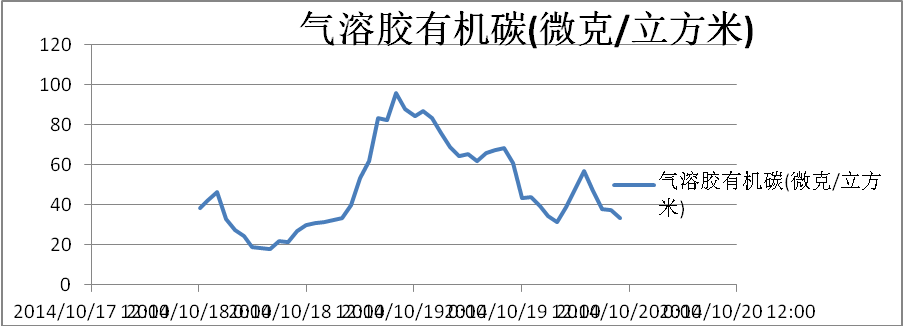

按以上方法評價空氣質(zhì)量時,AOC在2014年10月期間(10月18日-10月19日)曾出現(xiàn)一次接近100μg/m3濃度的情況,新的AQI的數(shù)值也只在300-400區(qū)間,并且持續(xù)時間只有7個小時.

圖一 重污染時的小時有機碳變化圖(10月18-19日)

圖二 10月9日到28日有機碳小時變化圖

圖三 氣溶膠有機碳日均數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)的分析:

從圖一的數(shù)據(jù)可以看出:10月18日出現(xiàn)的峰值數(shù)據(jù)有一個小時的氣溶膠有機碳在90-100微克/立方米,而在80-90微克/立方米的氣溶膠有機碳數(shù)據(jù)有6個小時,這或許提示我們:連續(xù)監(jiān)測氣溶膠的小時數(shù)據(jù)是揭示大氣污染的真實狀況的一個重要手段。

圖二的小時氣溶膠有機碳數(shù)據(jù)則清晰揭示了從10月9日-10月28日污染的波動情況。

從圖三的日均曲線可以看出:2014年10月8日至28日,在所監(jiān)測的點位區(qū)域,發(fā)生過3次污染加重的過程.但按本文的新AQI評價,20天中,只有3天超過200的數(shù)值,低于200的AQI天數(shù)可以達到17個,占總數(shù)的85%;而在150新AQI數(shù)值以內(nèi)的天數(shù)也可以達到70%.圖三的日均氣溶膠有機碳數(shù)據(jù)則清晰揭示了整個時間斷3個污染的峰值特性。

另一個實驗現(xiàn)象更耐人尋味:即使在室外空氣18-19日的污染狀態(tài),這個時候的氣溶膠有機物污染數(shù)值也只與良好天氣儀器所在實驗室室內(nèi)的氣溶膠有機物污染數(shù)值接近(見圖四)

圖四 室內(nèi)與室外氣溶膠有機碳日均數(shù)據(jù)的比較

二次氣溶膠有機碳(SOC)直接監(jiān)測模型:

具有很高的化學(xué)活性,這些物質(zhì)濃度升高后,在光照條件下,會與有機物發(fā)生光化學(xué)反應(yīng),生成二次氣溶膠有機碳, 很低濃度的二次氣溶膠有機碳就會對生物造成急性毒性反映(倫敦霧,紐約空氣污染事件等),由于存在AQI中的氣體指標(biāo)與二次氣溶膠有機碳的這種化學(xué)關(guān)聯(lián)關(guān)系,預(yù)警性的重大空氣污染事件有必要直接使用SOC指標(biāo)的小時數(shù)據(jù)作為快捷空氣質(zhì)量總體狀況評價手段.

由于沒有急性空氣污染大事件(倫敦霧,紐約污染)時的SOC原始數(shù)據(jù),制定對應(yīng)的限值還需要環(huán)境人工模擬和大量的醫(yī)學(xué)科研工作的進一步研究,才可以得出準(zhǔn)確的結(jié)論.

已獲得的數(shù)據(jù),揭示的是:SOC與OC通常線性相關(guān),但偶發(fā)的高活性物質(zhì)是否會使SOC急劇超量變化,有待進一步研究.但日常限制標(biāo)準(zhǔn)SOC與OC的倍量關(guān)系應(yīng)當(dāng)是客觀存在的.

圖五 18-19日強污染時,二次氣溶膠的小時變化

圖六 10月9日至28日二次氣溶膠的小時曲線

圖七 10月9日至28日二次氣溶膠的日均波動曲線

數(shù)據(jù)分析:

從以上三個圖譜及數(shù)據(jù)可以看出:重污染時SOC數(shù)據(jù)也是在小時區(qū)間內(nèi)發(fā)生很大變化的,小時級的數(shù)據(jù)監(jiān)測可以精準(zhǔn)研判污染的程度;而日均的數(shù)據(jù)可以使污染的趨勢更容易被解讀。

訂立怎樣的SOC等級作為快速評判污染發(fā)生的程度也是亟待有更多科技工作者加入的研究工作。SOC是基于氣溶膠碳數(shù)據(jù)的估算值,估算方法的科學(xué)性也會隨著人類認識的提高而更能客觀表達真實的污染狀態(tài),但基礎(chǔ)的化學(xué)知識或許已經(jīng)告訴我們:一次污染物(POC)的濃度增加以及自由基濃度的增加,光和溫度條件的加強,都會使二次氣溶膠(SOC or SOA)的濃度提高。

思考:

從OC,SOC的觀測數(shù)據(jù),可以看出:這兩個重要污染物質(zhì)是會發(fā)生小時時間內(nèi)的數(shù)值的大幅波動的,這可能源于空氣污染物來源的多樣性、復(fù)雜性,以及二次污染的復(fù)雜性、污染源的千變?nèi)f化、二次污染的復(fù)雜化學(xué)變化,使“由果”推“因”的研究存在廣闊的空間。但這些研究的學(xué)術(shù)價值可能比環(huán)境監(jiān)測的應(yīng)用價值更大。歐美等發(fā)達國家?guī)资甑目諝鈿馊苣z研究產(chǎn)生了很多我們可以直接借鑒的成果,也附帶了大量的教訓(xùn)。去粗取精,特別是戰(zhàn)略方向上的科學(xué)研判,會使我們國家真正“實現(xiàn)少花錢,多辦事”.

中國真正重視環(huán)境空氣的歷史也不到短短的十年,這十年,我們的政府、空氣環(huán)境工作者及全民都參與其中。從監(jiān)測技術(shù)上看,政府的三期工程把我國的監(jiān)測水平提高到了同發(fā)達國家同步的狀態(tài),但這些有巨大惠民利益的工作或許只是一個科技國家的起步,更精準(zhǔn)的監(jiān)測或許可以使我們國家的環(huán)境治理工作像激光制導(dǎo)武器那樣精準(zhǔn)切除污染源。

聲明內(nèi)容:

由于本文作者的知識水平和實驗條件缺乏,本文中缺少大量驗證性的科學(xué)工作,這或許會直接導(dǎo)致科學(xué)嚴(yán)謹性問題,但這不會影響作者參與環(huán)境治理的熱情,及于國內(nèi)同仁交流的目的,讓我們國家的空氣質(zhì)量監(jiān)測事業(yè),從與國際同步發(fā)展到世界領(lǐng)先,掌握在國際空氣環(huán)境評價技術(shù)上的話語權(quán),“使美國大使館PM2.5”這樣的故事沒有機會重演.

本文中的任何假設(shè)和觀點都可以被相關(guān)科技工作者無須聲明地使用.

由于本文不計劃在學(xué)術(shù)文獻中發(fā)表,本文中已經(jīng)引用的文獻和數(shù)據(jù)不再一一列出。在此,對被作者引用過文獻、數(shù)據(jù)、觀點等勞動成果的科學(xué)工作者們,請一一自動對號入座,作者一并表示感謝!

本文中任何錯誤或不符合科學(xué)的觀點,歡迎讀者批評指正.

本人聯(lián)系信息:010-64322188

電子郵箱:bjsunrise@163.com